Secciones

Servicios

Destacamos

VICENTE LLADRÓ

Domingo, 2 de marzo 2008, 04:58

La gran mayoría de los viveros de cítricos que hay en España se concentran en una pequeña zona que va desde Peñíscola, al norte de Castellón, y Alcanar, la población más al sur de la provincia de Tarragona. Más aún, la mayor concentración de fincas de producción de plantones se halla en los alrededores del río Cenia, que marca la divisoria entre la Comunitat Valenciana y Cataluña.

Una de las empresas más representativa de este sector en la zona es Viveros Gurbí, cuyos dueños, Andrés y Jordi Balada (padre e hijo), explican que la firma radica oficialmente en el término de Vinaròs, donde tiene los almacenes centrales y los campos de producción, aunque la familia es de Alcanar. La empresa está registrada en la Comunitat Valenciana y utiliza en los plantones la etiqueta de certificación de la Generalitat Valenciana, pero sus oficinas comerciales están al otro lado del río divisor. Una realidad muy común en esta área 'fronteriza', donde no se nota para nada el hecho de encontrarse uno en una u otra autonomía con sólo cruzar un puente.

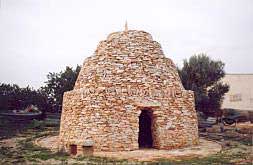

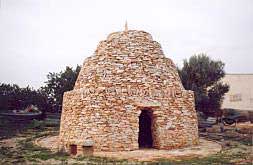

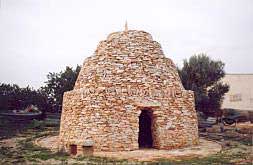

Hasta el nombre de estos viveros, Gurbí, identifica claramente a un elemento común de la zona, a caballo de las dos regiones. Porque un es una construcción rural hecha con piedra seca, sin argamasa de ninguna clase, sin vigas, sin ventanas y frecuentemente sin puerta en su única entrada. Es como el de la sierra de Enguera o las del Maestrat y de otras comarcas.

La familia Balada ha construido uno nuevo, imponente, en una de sus fincas; al estilo de como se hacían antaño. El material empleado ha sido la piedra 'tapaz', una roca sedimentaria que se localiza a escasa profundidad del suelo y que es preciso romper para facilitar que las raíces de los árboles cultivados penetren más hondo y tengan más fertilidad. Antes, al trocearse parcialmente esta capa de 'tapaz' cuando se labraba con caballerías, iban saliendo las piedras y los pedazos más grandes y molestos se apartaban. Es la piedra que compone miles de kilómetros de ribazos, para sujetar bancales a lo largo de toda la geografía mediterránea. En otros casos, simplemente se amontonaba la piedra en un rincón baldío, pero algunos agricultores y pastores más diestros la aprovechaban para construir albergues para personas y animales. Ahora se rompe con grandes tractores toda la capa cuando se realiza una operación de transformación en una finca, para dejarla llana y cultivable.

Los disponen de falsas bóvedas. Los techos se componen de una sucesión de innumerables y largas piedras inclinadas que se van aproximando conforme se avanza en altura, hasta completar el cierre total. El resultado es espectacular. El recinto queda impermeabilizado ante la lluvia y aclimatado: dentro hace menos calor en verano y menos frío en invierno. En ocasiones disponen de huecos para alhacenas y armarios, chimeneas y hasta pequeñas habitaciones.

El que ha construido Viveros Gurbí ha costado de hacer casi dos años y es de los más grandes de la zona, lo que ha obligado a elevar mucho más su altura, para permitir el cierre de la falsa bóveda.

Alrededor se extienden algunos de los campos de plantones de la empresa; unos, listos para ser arrancados y venderse a citricultores que los replantarán en sus fincas; otros, todavía en distintas fases de desarrollo.

Andrés y Jordi Balada comentan que el año no está siendo bueno para los viveros, como tampoco lo fue el anterior. El sector vive y sufre en paralelo a la marcha de la campaña citrícola en general. Si las cosas van bien para la fruta, los agricultores se animan a plantar más o a realizar reconversiones; si el panorama pinta mal en lo económico, la recesión se nota también en los viveros. Ahora estamos en vacas flacas, como años atrás las hubo gordas para los viveristas. "Haremos una media campaña", comenta Jordi, al tiempo que explica que "aguardamos que las prometidas ayudas para reconvertir variedades obsoletas dinamicen al sector en los campos y, por consiguiente, en los viveros, porque tendremos que reproducir el material de las nuevas variedades anunciadas".

Es un bache más de los que ha tenido la larga vida ondulante de los de Alcanar, porque la gran mayoría de estos profesionales son de esta población tarraconense, aunque muchas fincas y empresas radiquen también a este lado. La tradición de Alcanar en cuanto a producir plantas de naranjos se remonta al menos a principios del siglo XX. La familia Balada, por ejemplo, ya va por la cuarta generación en el oficio y tiene una escritura de compraventa de un campo que se remonta a 1912.

¿Por qué arraigó esta actividad en aquella zona? Andrés cuenta que primero fue porque "la tierra era tan mala para otros cultivos convencionales, por escasa y pedregosa, que nuestros antepasados se vieron obligados a probar con esto cuando había una gran demanda desde La Plana y otras comarcas que tiraba de la actividad, y entonces vieron que aquellas condiciones del terreno que parecían defectos se convertían en una ventaja para hacer buenas plantas, porque se favorece que las raíces no penetren mucho en el suelo y queden en melena, lo que facilita el arranque, el transplante y el arraigo posterior. Ahí empezó a fraguarse el conocimiento entre los citricultores de que el plantón de Alcanar tenía más calidad, y da igual que sea de Alcanar propiamente, de Vinaròs, Benicarló o Peñíscola, es decir, de esta zona, a uno y otro lado".

Después llegó el problema de la 'tristeza', la enfermedad que arrasó toda la citricultura valenciana, que se basaba en el patrón de naranjo amargo, sensible a la dolencia. El Gobierno diseñó a finales de los años sesenta un plan para propiciar la sustitución de las plantaciones sobre patrón amargo con pies tolerantes a la 'tristeza' que se seleccionaron en otros países (son los pies Troyer, Carrizo, Cleopatra, Citrumelo, Volkameriana...). Al mismo tiempo se decidió que los viveristas cumplieran unas condiciones especiales para ser acreditados oficialmente y que ubicaran sus instalaciones en zonas alejadas de las áreas citrícolas, a fin de evitar la propagación de virosis a través de insectos.

El sitio ideal era el de la zona Alcanar-Vinaròs-Benicarló-Peñíscola. Las plantaciones citrícolas quedaban entonces alejadas, contaba con terreno y clima adecuados y además ya tenía una base de tradición en producir plantones.

A primeros de los años setenta se puso en marcha el plan. Viveristas de otras comarcas se agruparon para instalarse allí y nacieron empresas como Viveros Valencia, Vivercid, Mas de Fabra, La Plana... La mayoría de los pequeños viveristas de Alcanar (eran unos 250 en los años sesenta) se agruparon en una cooperativa que tomó el nombre del pueblo. Viveros Alcanar todavía existe y son los más grandes, aunque ahora son menos socios. Unos vendieron a otros y algunos optaron por salirse y crear sus propias empresas. Así surgieron, entre otros, Viveros Gurbí, Centrals, Gregal, Viveristes Agrupats d'Alcanar, etc.

Atrás quedan múltiples vaivenes del sector, como el hundimiento total tras la Guerra Civil española, o el resurgimiento de unos años después, entre 1942 y 1944, cuando empieza a florecer de nuevo la demanda de plantones. Son movimientos pendulares propios de la agricultura y de los sectores que la sirven. Andrés Balada cuenta que siempre escuchó de sus mayores que tras la I Guerra Mundial se vivió un boom increíble. Un plantón valía una peseta, un dineral para la época, cuando un hombre ganaba 4 pesetas trabajando de sol a sol. Los viveristas de Alcanar llevaban sus plantones en carro a los pueblos de La Plana. El viaje de ida y vuelta duraba días.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.