Secciones

Servicios

Destacamos

F. P. PUCHE

Domingo, 21 de noviembre 2021, 00:02

Los trabajos que se están realizando para recuperar la Casa dels Bous del Cabanyal, esas acertadas excavaciones en las instalaciones que Valencia tuvo para el tinte de las redes de pesca, animan la ilusión de los que, desde hace muchos años, esperan --esperamos-- que el Museo del Mar de Valencia sea algún día realidad. Y nos invitan a escribir de nuevo sobre los pescadores de nuestras playas y su trabajo, un duro oficio que, con la ayuda inestimable de Joaquín Sorolla, caracterizan la imagen colectiva de la ciudad en su vertiente marítima.

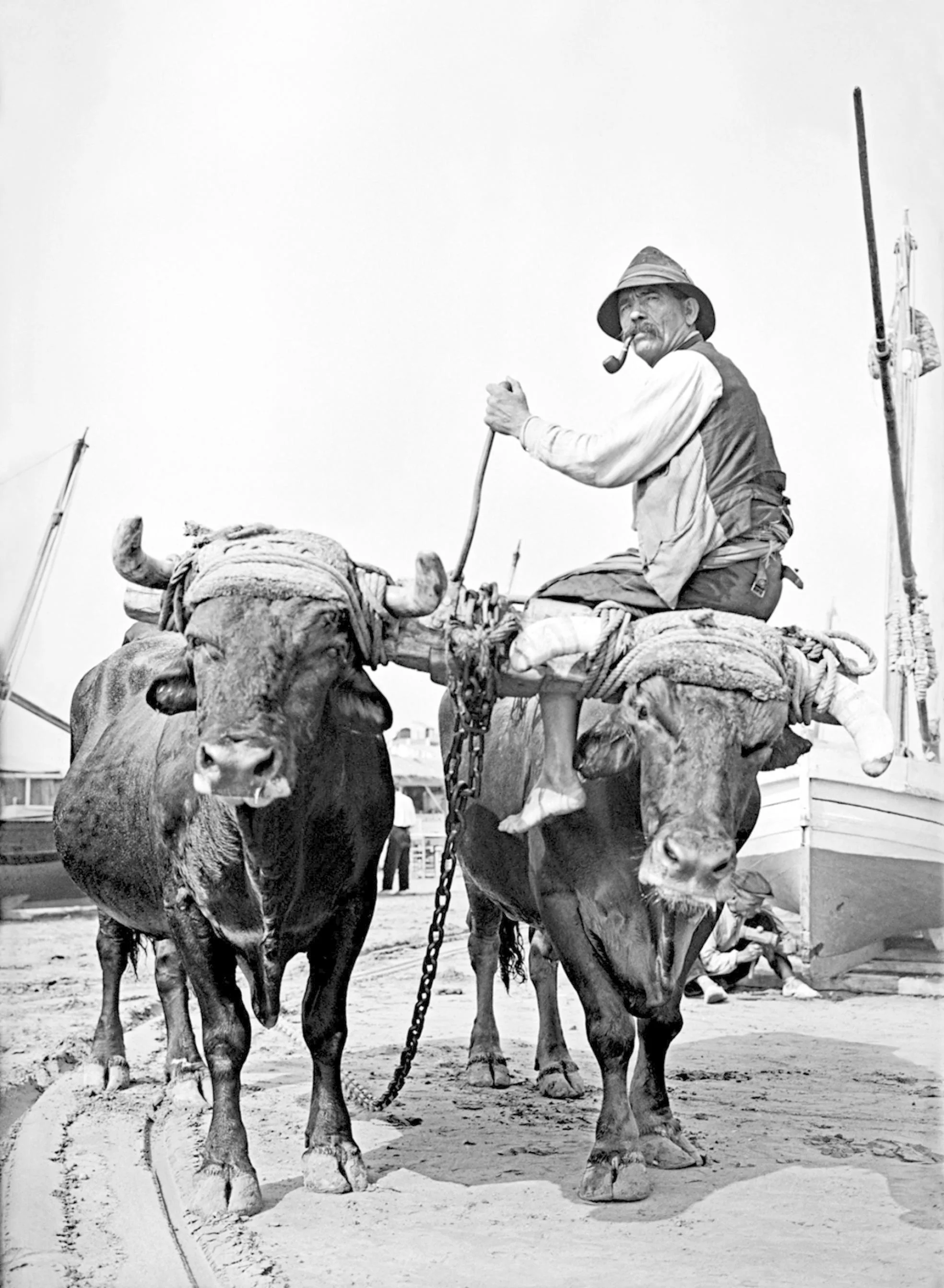

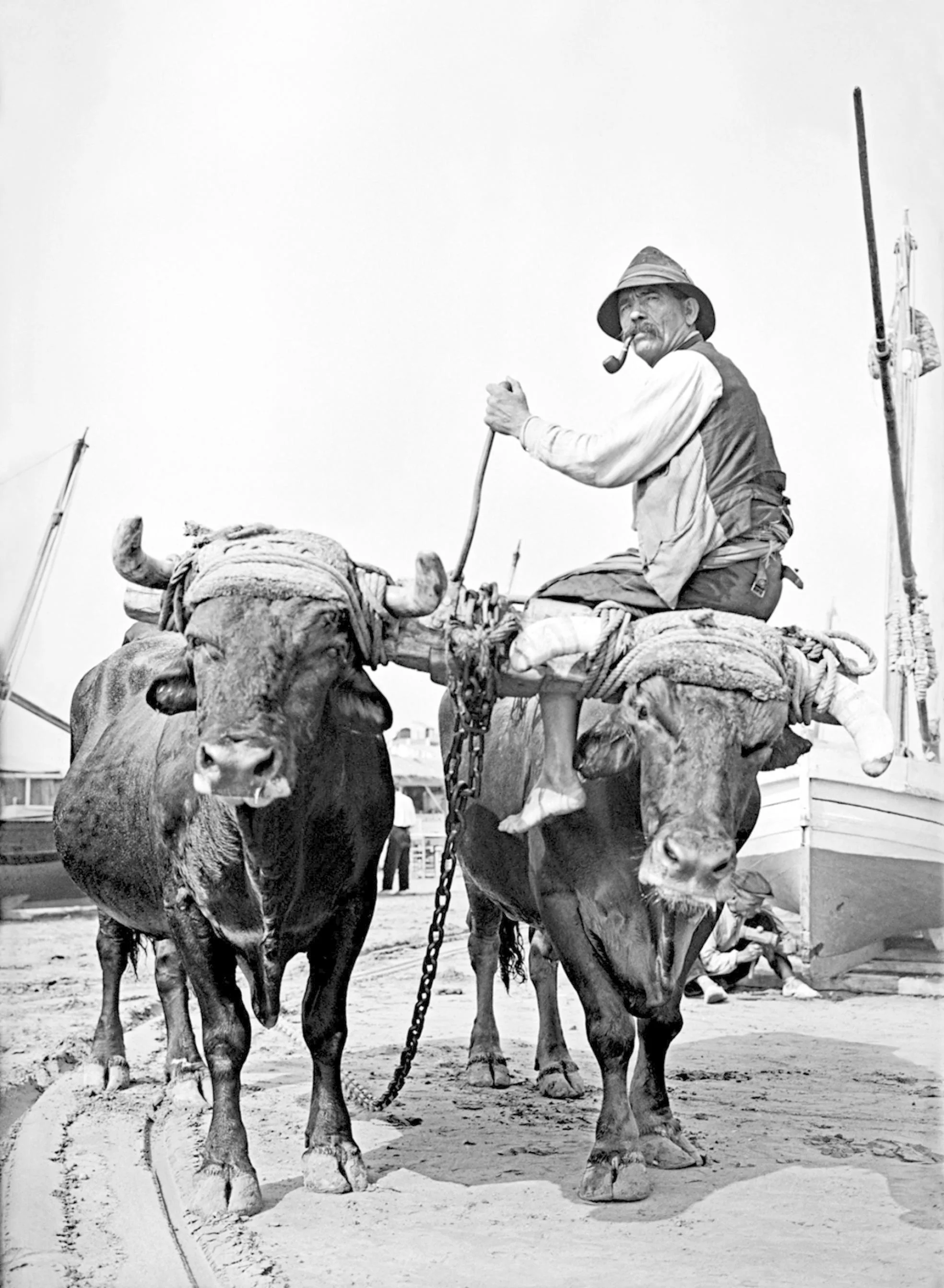

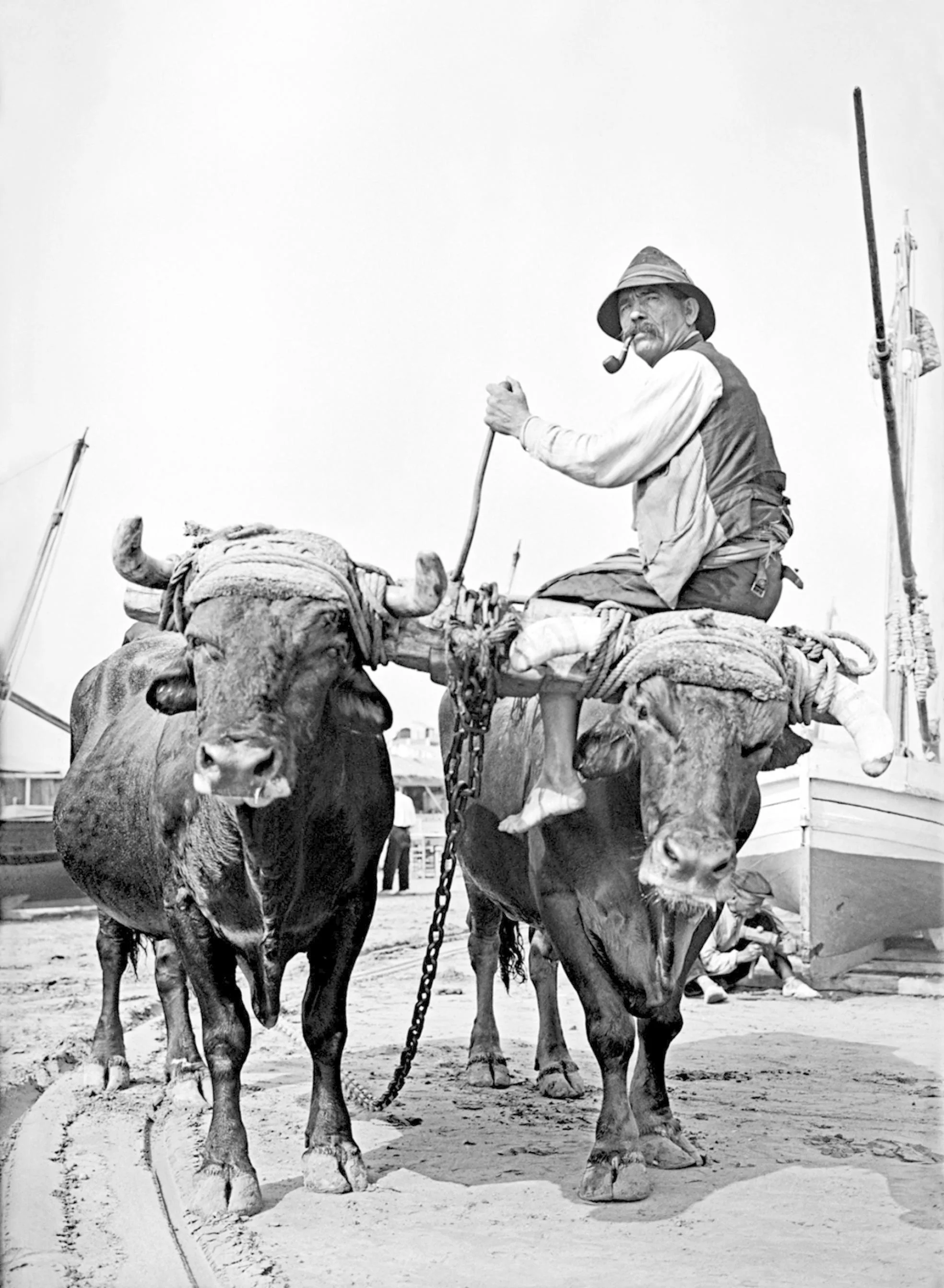

El famoso cuadro «Y aún dicen que el pescado es caro!» lo firmó Joaquín Sorolla en 1894; Vicente Blasco Ibáñez publicó en 1895 su novela «Flor de Mayo», ambientada en el mundo de los pescadores del Cabanyal. A caballo entre los dos siglos, hay un par de décadas en las que el novelista, y sobre todo el pintor, observan el mar desde la playa y lo llevan a sus respectivas obras: allí, al borde del agua, se habían conocido y hecho «como hermanos». A través del pintor vamos a ver «fotografiado» en un gran reportaje todo el mundo de la pesca: desde «Cosiendo la vela», de 1896, a «Sol de la tarde», de 1903. El color del mar viaja por toda la gama de azules, y las salpicaduras hacen brillar la piel rojiza de los bueyes. Es el momento mejor, el instante clásico, de un oficio antiguo que se extiende por toda la costa mediterránea, desde Gerona a Murcia y Almería, pero que se sublima en Valencia.

El trabajo en el mar era muy duro. Las parejas de barcas empezaban su tarea al levantarse la veda, a primeros de octubre, precisamente cuando la mar se ponía más incómoda y azarosa. Los pescadores pasaban la semana trabajando en barcas que navegaban por parejas, en paralelo, para calar una red única que se cerraba hasta formar un callejón que culminaba en un copo. Barcas más ligeras y rápidas, antiguamente de vela y luego de vapor, hacían de «correo» entre semana y traían a tierra las capturas diarias, -«les enviaes»- esperadas por asentadores y vendedoras que llevaban el producto a los mercados.

Dos cooperativas trabajaban en la playa de Valencia: la Marina Auxiliante y el Progreso Pescador. A pesar de la competencia del vapor, hace un siglo, en 1921, la primera entidad aún puso en el agua treinta parejas de barcas; la segunda, veinte en total. Los vendavales y naufragios, la muerte de muchos marineros y pescadores, forman parte de la historia de la ciudad. Por dos vías: la larga batalla por la mejora del puerto y sus diques de abrigo, y la transformación del drama humano en pinturas (Javier Juste y otros) o en literatura.

En las páginas de LAS PROVINCIAS podemos seguir la desolación de las familias que habían perdido a sus marineros en accidentes marítimos; y al mismo tiempo la evolución del puerto a través de proyectos frustrados que los gobiernos no atendían.

Eduardo Estellés, en septiembre de 1932, publicó en un nuestro diario un gran reportaje; un marinero, Ramón Martí, alias «El Pato», describió para el periodista, con todos los detalles, la vida de los pescadores y las tres modalidades que se practicaban en Valencia: la «peixca del fanalot», la de la «tollina» y la «del bou». Con un caliqueño que se le apagaba entre los dedos, Martí habló de tempestades, de la temida «glopá», de rayos que entraban por la antena del mástil y consumían el palo por dentro; y de atunes gloriosos, grandes como vacas, capturados para alegría de todos. El pescador evocó al diablo, a un pez narval que atravesó la quilla de una barca con su espada. El lugar de la entrevista, la trastienda de la barbería de Paco Góngora, santuario marítimo por unas horas. Los trabajos del mar exigen cooperación. Para teñir las redes, para guardar y reparar las velas, para calafatear las barcas, eran precisos oficios especializados y lugares de uso común. En la Casa dels Bous, los bueyes tenían sus establos y se guardaban todos los aperos necesarios para el arrastre de las barcas. La Marina Auxiliante pidió a las autoridades el uso de una zona de playa para poder levantar un edificio donde cada pescador tuviera un espacio de almacén. El suelo era estatal, de la Marina. Siendo presidente Vicente Ribera Crespo, la real orden de 11 de julio de 1907 concedió el uso de una superficie de terreno de 25 por cien metros, que luego se amplió un poco para albergar instalaciones adyacentes. Era espacio que el mar iba regalando lentamente a la ciudad, al compás del crecimiento de esa playa valenciana.

Cada 1 de octubre, aparte de los de carácter religioso, como la bendición de las barcas, había un ritual propio de los cofrades: se sorteaba el turno de salida de las tripulaciones a la mar en el inicio de la temporada. Después, a la faena: todo el aparato disponible -braceros y sogas, bueyes y carromatos- se desplegaba en la playa en medio de un fantástico espectáculo coral. Tres, cuatro parejas de «bous» tiraban de las pesadas barcas que desplegaban grandes velas. Al mismo tiempo, las barcas menores auxiliares, movidas a vapor, se disponían a zarpar de la dársena. La Marina Auxiliante, en la primera década del siglo XX tuvo un peso sustancial en la vida del Cabanyal: estaba presente en todas las actividades y era llamada para colaborar en los festejos de la Feria de Julio.

Hemos anotado la presencia de barcas de vapor pequeñas, pero también las había grandes, dedicadas no ya al trasiego y el correo, sino al calado de las redes. La novedad se hizo evidente en Valencia en la temporada de 1914, cuando dos de las barcas del bou, las que llevaban los nombres de «Canalejas» y «Conde del Serrallo», empezaron a faenar movidas por motores de vapor. Era una competencia muy seria, porque su velocidad permitía trabajar con las redes varias veces al día e incluso acercarse a la costa sin necesidad de usar las barcas correo.

En septiembre, los dueños de todas las demás parejas «de bou» amenazaron con una huelga que dejaría a la ciudad sin suministro de pescado. Se preocupó el gobernador civil, se inquietó el alcalde, y el 13 de septiembre fue convocada una gran asamblea en el Ayuntamiento, a la que asistieron todos los patrones asociados en el Progreso Pescador y la Marina Auxiliante. Ante la firmeza de las dos instituciones se ingenió una solución: las dos barcas de vapor podrían faenar del 15 de septiembre al 15 de octubre en la zona tradicional de las barcas «del bou», pero luego tendría que buscarse otros caladeros en el Golfo de Valencia, lejos de esa zona protegida por la tradición.

Con todo, la solución de compromiso no pudo durar muchos años. Los pesqueros de vapor no tenían motores que usaban carbón como combustible sino modernos y potentes motores de explosión movidos por gasóleo: la suerte de una tradición estaba echada; y en cuanto pasó la carestía de la Guerra Europea, en los años veinte, la «pesca del bou» movida a vela empezó a ser un nostálgico recuerdo.

Que se sepa, hoy no tenemos ni una sola barca «de bou», auténtica de época, que pueda ser llevada a ese Museo del Mar... que tampoco tenemos.

Publicidad

Patricia Cabezuelo | Valencia

Cristina Cándido y Álex Sánchez

Rocío Mendoza | Madrid y Lidia Carvajal

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.