Secciones

Servicios

Destacamos

MARÍA JOSÉ CARCHANO

Sábado, 21 de marzo 2015, 00:25

Es muy fácil fechar el inicio del ferrocarril, o de la aviación. Con la invención de los trenes en el siglo XIX los caminos de hierro comenzaron a ocupar el territorio y la aparición del aeroplano en los inicios del XX motivó la necesidad de construir los primeros aeródromos. Mucho más complicado es datar el origen de las carreteras, de las modernas autovías que cruzan la Comunitat Valenciana de norte a sur y de este a oeste. Algunas de ellas, como la N-340, se remontan a la Vía Augusta que conectaba Roma con Cádiz en el siglo II a. C. y todavía en la actualidad continúa siendo la carretera más larga de España. Algunos tramos son los más transitados de la península, prueba de la gran importancia de esta vía de comunicación, entonces y ahora, y que curiosamente no pasa por Madrid.

La accidentada orografía del territorio valenciano ha sido la causa además de que la mayoría de las carreteras que conocemos en la actualidad discurrieran siglos atrás por esos mismos lugares, buscando estrechos y pasos entre montañas, aunque en unas condiciones, por supuesto, mucho más precarias que tras la llegada del automóvil. Por ejemplo, un trayecto entre Valencia y Requena, que actualmente se cubre en apenas una hora, se alargaba dos días en unas duras condiciones por el mal estado de los caminos, la incomodidad del viaje (a pie o en carruaje) y la presencia de bandoleros. Los viajeros salían bien temprano por las torres de Quart, comían en Chiva, dormían en Buñol, volvían a parar en Siete Aguas y llegaban ya de noche a Requena. Lo contó en su diario de viajes el caballero francés Des Essarts, que viajó entre 1659 y 1660, y que destacaba lo malo que era el camino.

El testimonio está recogido en el libro escrito por Daniel Muñoz y Sergio Urzainqui, 'El camino Real de Valencia a Castilla, siglos XV-XVIII', premio de investigación de la cátedra Demetrio Ribes de la Universitat de València en 2009. Esta obra ha tratado de poner en valor un camino histórico, el que conectaba la ciudad con el interior peninsular, que se construyó en el siglo XV, por la necesidad de traer trigo castellano para alimentar a la creciente población de una floreciente Valencia. Como ahora, cuando por esta carretera, ya transformada en autovía desde 1998, se canaliza uno de los mayores tráficos de toda España.

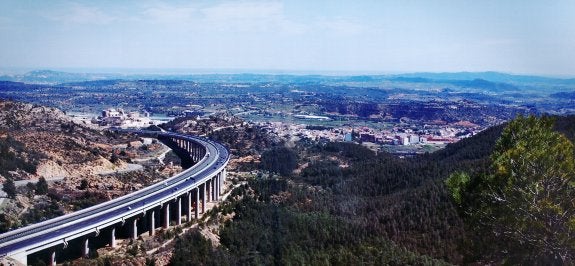

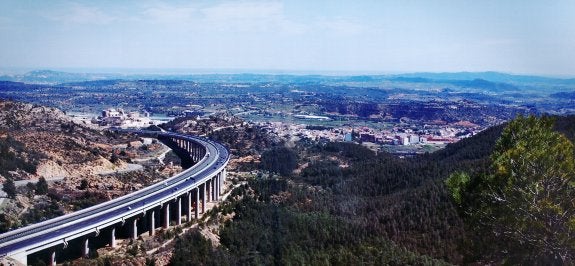

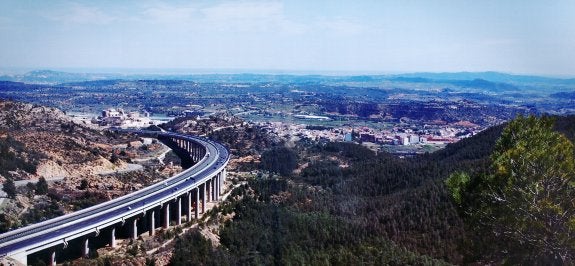

Como sucedió en la construcción de la autovía hace escasos 20 años, en el siglo XV se encontraron dos grandes escollos a la hora de conectar Valencia con Castilla: el paso de las Cabrillas, en la actualidad el viaducto de Buñol, y el curso del río Cabriel, ya en el límite de la región, donde ahora se sitúa el embalse de Contreras. 'Caminos a Castilla. Paisajes del transporte' fue una exposición, comisariada por Inmaculada Aguilar, directora de la cátedra Demetrio Ribes, que sirvió para recordar la historia de esta ruta, y cómo carretera y ferrocarril han necesitado superar estos escollos naturales para llegar a la meseta castellana.

No hace falta remontarse varios siglos atrás para ver imágenes donde la carretera que conecta la primera y la tercera capital de España era un camino largo, difícil, donde los pasos conflictivos se resolvían con tramos llenos de curvas imposibles, fuertes desniveles y muchas estrecheces. A pesar de ello, fue desde el principio uno de los principales ejes comunicación de la península. Ya en 1926, y con la llegada del automóvil, se renovó la carretera de las Cabrillas, con el objetivo de acortar distancias y mejorar el trayecto entre Madrid y la costa, ligado al fomento de diferentes actividades económicas, entre ellas el turismo. En 1974 se concluyen las obras de las dos presas del embalse de Contreras y con ellas la variante de la carretera que ya entonces se llamó N-III. El corredor de Levante, según el plan de Carreteras de 1986, concluirá con la finalización de las obras de la autovía Madrid-Valencia en 1998, unos trabajos que se alargaron demasiado. Todavía en los años 80 y 90 las caravanas de familias madrileñas circulando lentamente tras un camión en busca de la playa eran el paisaje más habitual.

No obstante, no fue hasta el siglo XVIII cuando se desarrolló una política estatal para la mejora de las redes viarias en España. Fue con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, la eliminación de los aduanas interiores y la centralización de las decisiones que afectaban a Valencia lo que llevó a buscar una salida al mar Mediterráneo desde Madrid. Y la decisión que se tomó perjudicó a Valencia. El Camino Real fue programado en 1761 y ejecutado en tiempos de Carlos III, optando por el corredor de Almansa, en detrimento del "camino directo" por Requena. La llamada carretera de las Cabrillas era una obra pendiente y polémica, por lo que las obras no se iniciaron hasta 1825, pese a que ya a principios del siglo XVIII hubo muchas voces que reivindicaron esta ruta como la más idónea. Como sucedió con el ferrocarril un siglo después, en los despachos de Madrid se optó por proyectar una línea hacia el sur, por Almansa, lo que priorizaba la conexión con Alicante, aunque para llegar a Valencia tradicionalmente hubiese que dar un rodeo.

La necesidad de comunicar poblaciones por su situación estratégica o por su importancia política o económica ha sido determinante para que unos caminos fueran más transitados que otros. En la Edad Media y en la actualidad. Por ejemplo, Valencia y Xàtiva fueron durante siglos los dos núcleos más importantes del territorio valenciano y el trasiego entre ellas era frecuente. Precisamente este trayecto formaba parte de la Via Augusta hace más de dos mil años, que incluso tuvo un antecedente en un camino que encontraron los romanos al llegar a la península, de origen íbero, la llamada Vía Heraklea.

La Vía Augusta ha sobrevivido hasta nuestros días con algunos tramos intactos. Por ejemplo, en la Edad Media el camino de Valencia hacia el sur salía del portal de Xàtiva (Sant Vicent) y pasaba por Silla, Almussafes, Algemesí, Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga y Manuel. Se puede reconstruir también el itinerario que seguía hacia Barcelona, que salía de Valencia por la puerta y torres de Serranos (la Via Augusta debió hacerlo por la de Trinitat, 200 metros más al este) y pasaba por Tavernes Blanques, Albalat dels Sorells, Massamagrell, Sagunto, Almenara, Nules y Vila-real.

El libro 'Hostales y ventas en los caminos históricos valencianos', de Juan Piqueras y Carmen Sanchis, que fue premio de investigación de la cátedra Demetrio Ribes en su primera convocatoria en 2004, enumera aquellos lugares donde tradicionalmente se hospedaban los viajeros de los caminos que recorrían el territorio valenciano. Por ejemplo, cuando algún caballero, comerciante o militar quería ir hacia Barcelona antes de la aparición de los vehículos a motor podía detenerse en Venta de Emperador, Massamagrell o Puçol, donde había hostales abiertos a los viajeros.

Ya hace tiempo que estos lugares de paso dejaron de existir. Con algunas excepciones, como el hostal del Rincón, en la calle de la Carda de Valencia, que según la publicación de Juan Piqueras y Carmen Sanchis todavía sigue abierto en la actualidad. Las comunicaciones han cambiado de forma espectacular durante el siglo XX. La antigua Vía Augusta, el trayecto de norte a sur por la Comunitat Valenciana, se solapa en la mayoría de los tramos con el trayecto de la A-7, aunque no están muy lejanos los tiempos en que todavía se circulaba atravesando poblaciones, como dos mil años antes lo hicieron militares romanos. Pero no todas las carreteras tienen detrás una historia de siglos. Entre las que mayores intensidades de tráfico soportan actualmente destaca el corredor que discurre por el litoral entre Valencia y Alicante, con dos grandes vías de comunicación, la AP-7 y la N-332. Sin embargo, es curioso que estas importantes vías apenas tienen historia. Según recoge la publicación de Juan Piqueras y Carmen Sanchis, "las comunicaciones por la Marina han estado condicionadas por las adversas características topográficas y por las ventajas comparativas de la ruta marítima". Hasta la segunda mitad del siglo XIX el tráfico rodado sólo podía practicarse entre Valencia y Denia y entre Alicante y Altea. Las conexiones entre el resto de municipios se hacían por vía marítima (la Vila, Altea, Xàbia y Dénia). La construcción de los puentes y túneles del Mascarat (sierra de Bernia) entre Calpe y Altea marcaron en 1886 el final del aislamiento.

En la actualidad, la antigua Via Augusta, convertida en muchos tramos en la AP-7, es el corredor terrestre español que mayor tráfico de vehículos pesados soporta, lo que da una idea de su importancia en las comunicaciones por carretera. Sin embargo, es la única gran vía que tiene varios peajes directos, como los que existían en el siglo XVI para cruzar el río Cabriel, por ejemplo. Y en la Comunitat Valenciana todavía quedan unos años, hasta 2019, para que se extinga la concesión, si es que no se prorroga, una decisión que está en manos del Gobierno y que la empresa adjudicataria ya ha solicitado.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Favoritos de los suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.