Secciones

Servicios

Destacamos

ÓSCAR CALVÉ

Sábado, 28 de mayo 2016, 23:17

La llegada oficial de la estación más cálida se produce el 21 de junio, pero a nadie se le escapa la existencia de otros indicadores. Al menos de manera oficiosa. Hoy es una conocida superficie comercial la que nos advierte de que ya es verano. Décadas atrás era el nuevo éxito de Georgie Dann.

Seguro que para un gran número de lectores el indicio definitivo es el baño marítimo, complemento ideal al aumento de temperaturas que este fin de semana vivimos. Si tienen la fortuna de leer estas líneas en la hamaca de alguna playa tendrán la sensación de estar inmersos en el período estival, aunque el calendario no haya entrado en junio.

Algo similar sentirían nuestros antepasados en un día como hoy, aunque ellos tuvieran un privilegio añadido: cada año eran testigos de la construcción y/o remodelación en Valencia de unas imponentes estructuras flotantes que servían de balneario, salón de juegos, sala de espectáculos y lo que fuera menester. Varios pabellones de efímera vida pero de aspecto imponente hicieron las delicias de nuestros tatarabuelos, bisabuelos y abuelos durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. No se trataba de simples chiringuitos. Eran estructuras diseñadas por grandes constructores, caso de Sebastián Monleón, quien levantó la Plaza de Toros, y ejecutadas por los maestros carpinteros más reputados.

Lo verdaderamente llamativo en relación con estos pabellones flotantes, ubicados por lo general en la playa de las Arenas o frente al puerto, es el documentado uso de las aguas marinas como método curativo. Hipócrates, médico griego del siglo V antes de Cristo considerado el padre de la medicina, señalaba como óptimo tratamiento la combinación de baños de arena con baños de agua de mar a diversas temperaturas. Plinio el Viejo, escritor, científico y naturalista que vivió en los años centrales del primer siglo de la era cristiana, también advertía de beneficios concretos: caliente remediaba neuralgias y ayudaba a soldar huesos fracturados, aspirada mejoraba a los enfermos de tisis, mezclada con harina de cebada se consideraba eficaz con las parótidas y evaporada reparaba problemas auditivos. Sin contar los bienes que producía ducharse repetidamente con agua de mar.

Estas prácticas se realizaron en varias ciudades durante la Antigüedad, caso de Pompeya. Este es el origen, aunque lejano en tiempo y lugar, de los pabellones de Valencia. Fueron estos una especie de clubes sociales entremezclados con lo que hoy denominaríamos centros de talasoterapia, y que en el siglo XIX se conocían como baños de ola, casas de baño o balnearios de mar. El factor fundamental era el gran valor atribuido al agua marina en un ambiente costero.

No piensen que la erección de estos lugares fue una particularidad de nuestra playa. Como en tantas otras ocasiones, su inminente precedente se estableció a través de una moda europea que surgió en Francia. En 1778 se instauró una casa de salud termal marina en Dieppe (Normandía), donde se ofertaba tomar los baños de mar con inauditas comodidades. Le siguieron otras ciudades como Brighton (1822), San Sebastián (1845) y Santander (1861). En todos los casos era manifiesto el apoyo institucional y económico de la realeza y de la aristocracia, quienes obtenían grandes beneficios de sus inversiones en estos centros.

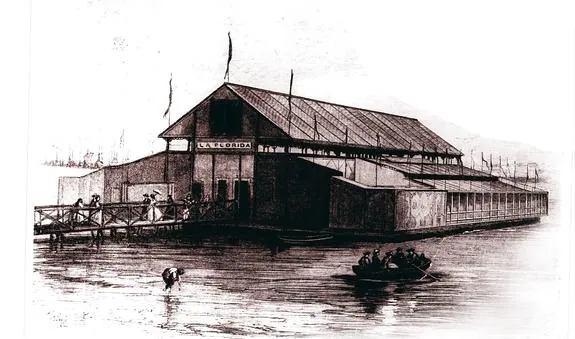

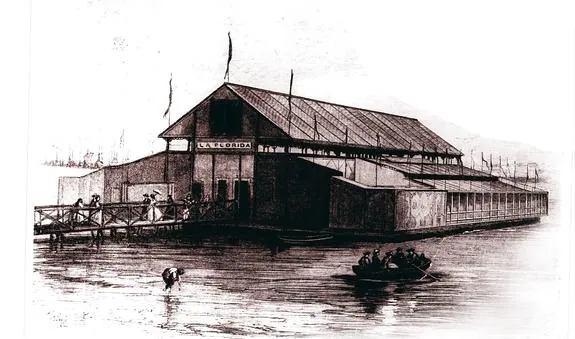

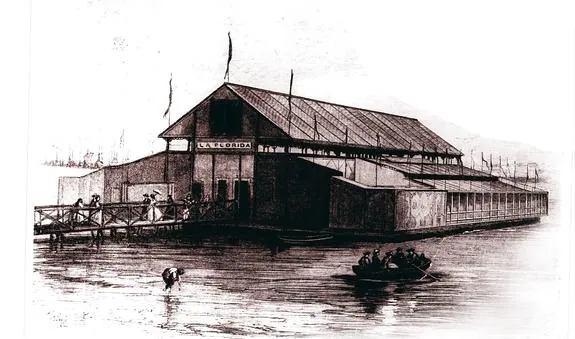

Sin embargo el caso valenciano sí mostró una notable peculiaridad: la creación de estos establecimientos en estructuras leñosas sobre el mar. El primero llegó el 15 de julio de 1863, en el interior de la dársena del puerto. El evento fue extraordinario y trascendía la apertura comercial. Probablemente causó más expectación ver cómo se las apañaban para botar aquel inmenso maderamen destinado a soportar un gentío ávido de placeres lúdicos y salutíferos. La multitud de curiosos gozaban de la amenización de una banda musical mientras que las autoridades daban cuenta de un suculento almuerzo. Finalizado el ágape, los más ínclitos invitados se subieron a pequeñas embarcaciones para contemplar el momento de mayor riesgo. El edificio de madera, bautizado como 'La Florida', había sido realizado por Sebastián Monleón. Él mismo dirigió la operación, cuyo éxito levantó un emocionado aplauso.

Cuatro días después y una vez consolidada la construcción, se inauguró. Era domingo, 19 de julio, y los asistentes podían disfrutar de un salón de reuniones, de baños generales -diferenciados por sexo- a cada lado de la estructura y de baños individuales en una pila de zinc cuyo precio era de cuatro reales (salario diario de un jornalero) si era con agua fría y de ocho si era con agua caliente. Para el acceso había que pagar un real. Sin duda sólo estaba al alcance de las clases adineradas. Abría de cinco de la mañana a nueve de la noche. Al finalizar el verano se desmontaba casi íntegramente, reubicándose en el mismo lugar o cerca al principio de cada período estival.

El éxito sentó precedente y muy pronto se construyó un nuevo pabellón flotante al otro lado de la hoy desaparecida escalera real del puerto. Se denominó 'La Rosa del Turia' y el precio más asequible de sus servicios atrajo una numerosa clientela, en palabras de Teodoro Llorente, «un público más democrático».

Parece ser que el aforo no se controlaba bien y el ocio y el esparcimiento derivó en tragedia. Corría el 29 de julio de 1869 cuando un fuerte y seco crujido anunciaba lo inevitable, según testigos. Súbitamente se hundió la parte central, y los que no habían caído al mar se dirigieron hacia el puentecillo, también de madera, que comunicaba con el muelle. El puente también se vino abajo por el sobrepeso derivado del amasijo de cuerpos aplastándose unos contra otros. Murieron 10 personas. Desde entonces las aseguradoras se negaron casi sistemáticamente a cubrir accidentes en los pabellones flotantes, causando gran prejuicio a 'La Florida', que a su vez sufrió un incendio el uno de marzo de 1871 del que se sobrepuso hasta septiembre de 1885, cuando se desmontó por completo.

Ambos pabellones desaparecidos fueron sustituidos por otros. Donde se ubicaba 'La Rosa del Turia' se instaló 'La Estrella', mientras que en el lugar de 'La Florida' se construyó 'La Perla' en 1908. Para entonces ya se había levantado un hermoso balneario en tierra firme. El balneario Las Arenas (1888) se mostraba orgulloso y planteaba una nueva rivalidad con la hasta entonces indiscutible primacía de los balnearios del cantábrico. Asociado a este balneario surgió el último pabellón flotante de la ciudad, concebido como una fantástica terraza sobre el mar donde tomar algo. Abrió en 1922 y fue obra de uno de los carpinteros -también maestro fallero- más loados: Carlos Cortina. Con planta de cruz, un temporal acabó pocos años después con este último modelo de estructura sobre el mar en la playa de Valencia. Les invito a que busquen las imágenes en su móvil o tableta. Se sorprenderán. Luego un baño. Ya es verano en Valencia.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Favoritos de los suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.